~使い方~

~使い方~

このアプリは、地震発生後に長周期地震動による15階程度以上の高層建築物内の揺れと被害状況を推定し、住民や管理者が適切な初動対応を取れるよう支援することを目的としています。

地震発生後、気象庁提供の震源情報(地震の規模や深さ)をもとに、設定フロアや建物全体のゆれ等を速やかに推定します。特に数十km程度以上の遠方の大地震の場合、高層建築物が大きく揺れる数十秒前に推定情報を受信することが可能であり、適切な初動対応を行うことができます。但し、提供される情報はあくまで推定であり、計算結果が実際とは異なる場合や、遅れて提供されることがありますのでご理解ください。

特に大地震の対策で重要なことは、想定される建物の大きな揺れと被害を理解し、事前の対策(建物や室内の耐震化や備蓄、防災訓練など)をしっかりと行い、地震後には落ち着いて対応することです。

国立研究開発法人防災科学技術研究所、学校法人工学院大学、アールシーソリューション株式会社の三者による長周期地震動の観測・予測情報の利活用に関する研究では、長周期地震動の予測情報の利活用について検討が進められています。このアプリは当該検討を生かして、さらなる社会実装をめざす実験段階のアプリです。

リリースにより一般の方にお使いいただくことで得られる知見やフィードバックを反映させて、さらに精度を高めていく予定です。

謝辞:本アプリの開発に際しまして、下記の団体・企業から御寄付を頂きました。ここに厚く御礼を申し上げます。

・リアルタイム地震情報システムフォーラム様

・サイエンスソリューションズ株式会社様

次に、長周期地震動に関する情報を表示するために、以下に示す方法で地点情報や建物の情報を設定してください。

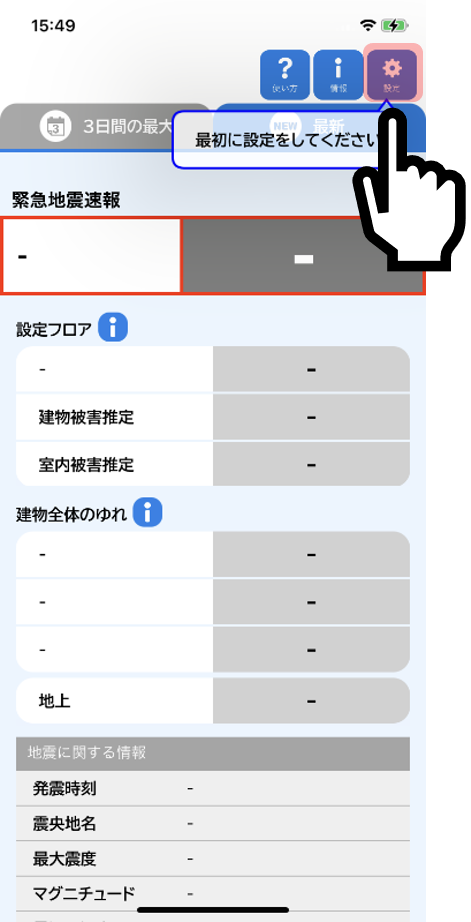

アプリをインストール後に起動すると、「最初に設定をしてください」という文章が表示されます。

⚙マークの「設定」をタップしてください。

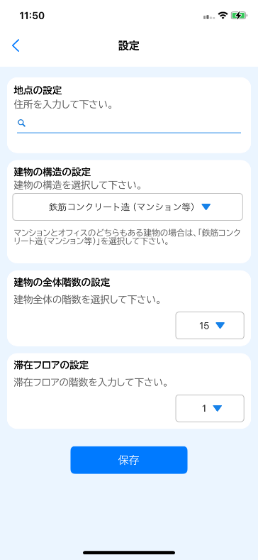

「設定」画面が表示されます。

「地点の設定」「建物の構造の設定」「建物の全体階数の設定」「滞在フロアの設定」を行う必要があります。

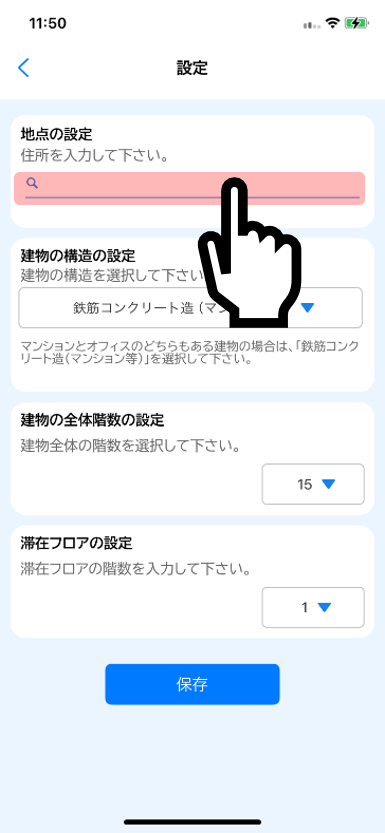

地点の設定

虫眼鏡マーク横の空白部分をタップしてください。

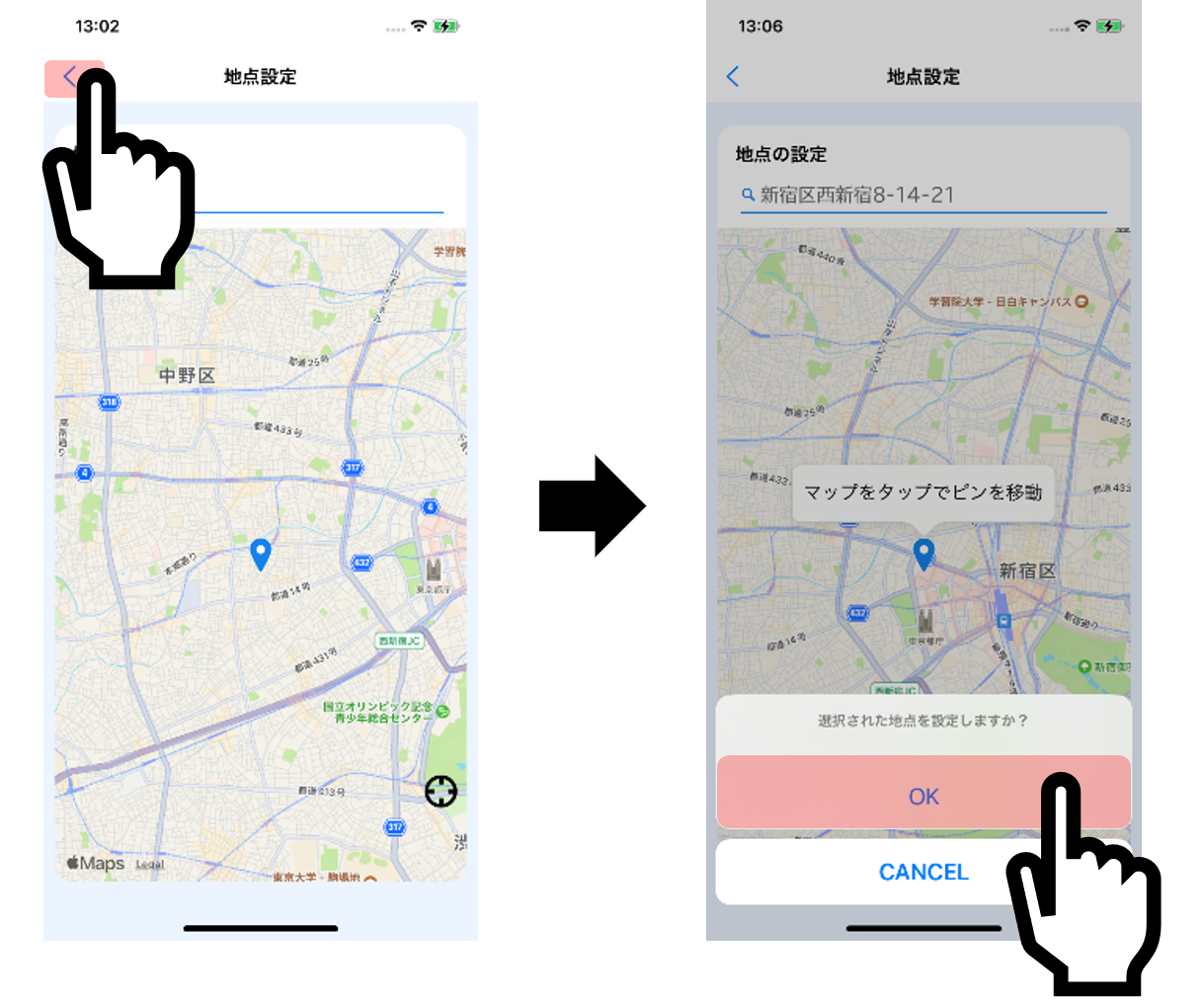

「地点設定」画面が表示されます。以下のいずれかの方法で地点を設定してください。

方法1:住所から設定:虫眼鏡マーク横の空白をタップ>住所を入力する

方法2:地図から設定:マップ上で設定したい場所をタップする

方法3:現在地から設定:現在地マークをタップ>「現在地を取得しますか」という確認が表示されるので「OK」をタップ

設定したい場所にピンが移動したら、画面左上の「<」をタップしてください。

「選択された地点を予測地点に設定しますか?」という確認が表示されるので、「OK」をタップしてください。

これで「地点の設定」は完了です。

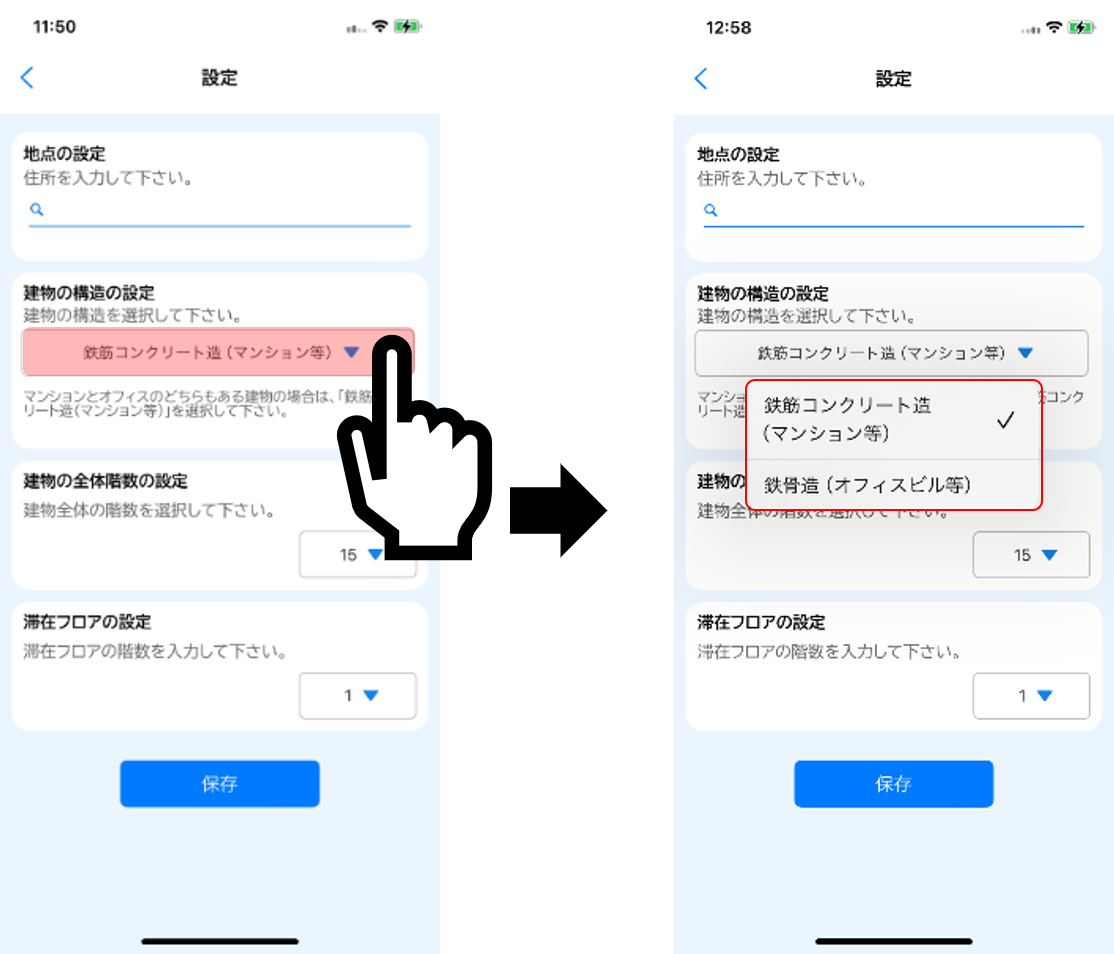

建物の構造の設定

▼マークをタップすると選択肢が表示されるので、「鉄筋コンクリート造(マンション等)」か「鉄骨造(オフィスビル等)」のどちらかを選んでタップしてください。

これで「建物の構造の設定」は完了です。

建物の全体階数の設定

▼マークをタップすると選択肢が表示されるので、情報を確認したい建物の全体階数(何階建てか)を選んでタップしてください。

長周期地震動は高層の建物に影響を与えるものであるため、15階以上が選択可能です。

これで「建物の全体階数の設定」は完了です。

滞在フロアの設定

▼マークをタップすると選択肢が表示されるので、情報を確認したい階の階数を選んでタップしてください。

これで「滞在フロアの設定」は完了です。

設定の保存

最後に「保存」ボタンをタップしてください。

「設定を保存しました。」というダイアログが表示されるので、「OK」をタップしてください。

これで設定は完了です。

機能1:通知機能

気象庁の発表をもとに、設定した地点で震度3以上、または長周期地震動階級1以上が予測された場合、プッシュ通知でお知らせします。

機能2:最新情報の表示機能

最新の地震情報と、設定した建物での揺れの推定値を表示します。(アプリをインストールした後に発生したものを表示します。 )

機能3:3日間の最大情報表示機能

直近3日間で最大の地震情報と、設定した建物での揺れの推定値を表示します。「最大」の判定は、設定フロアでの長周期地震動階級(相当値)で判定します。同一階級(相当値)の地震が複数ある場合は、より新しい地震を表示します。(アプリをインストールした後に発生したものに限ります。)

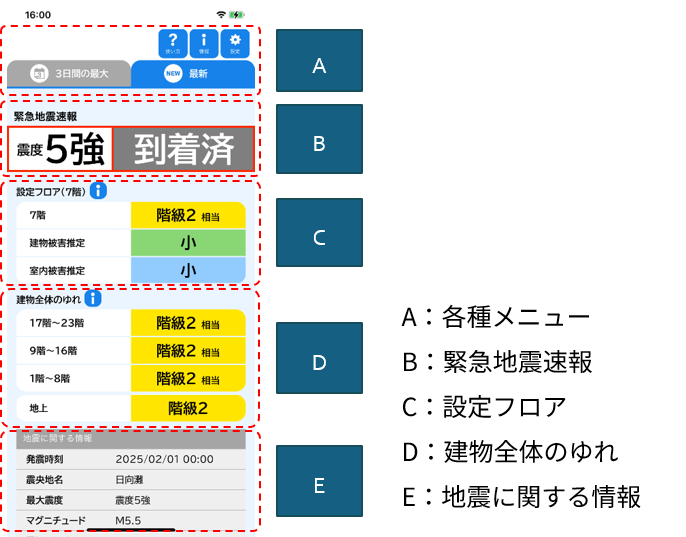

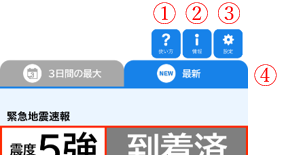

A:各種メニュー

① アプリ使い方ボタン:アプリの使い方ページ(外部リンク)を表示。

② 情報ボタン:アプリのバージョン情報等を表示。

③ 設定ボタン:アプリの各種設定画面を表示。

④ 表示情報切替ボタン:最新の情報もしくは3日間の最大の情報に表示する情報を切り替える

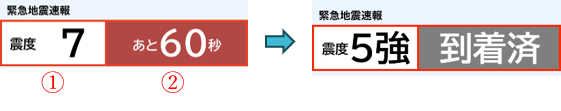

B:緊急地震速報(気象庁提供の震源情報より予測)

①震度:設定した地点において、到達する地震の予想震度を表示。

②到着時刻カウントダウン:設定した地点において、地震の到達時間のカウントダウンを表示。(地震到達後は「到着済」と表示。)

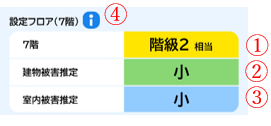

C:設定フロア

①設定フロアの長周期地震動階級(相当値):設定フロアで発生すると予測された揺れの大きさを表示。(長周期地震動階級(相当値)はユーザーが設定した地点とフロアにおける推定値であり、気象庁が発表する長周期地震動階級の予測値や観測値とは異なるものである。)

アプリ内では次のように表記。計算方法は「 5.計算方法(長周期地震動、相関変形角)」を参照。

長周期地震動階級0(相当値)→階級0相当

長周期地震動階級1(相当値)→階級1相当

長周期地震動階級2(相当値)→階級2相当

長周期地震動階級3(相当値)→階級3相当

長周期地震動階級4(相当値)→階級4相当

②設定フロアの建物の被害推定:設定フロアの建物自体がどれぐらい被害を受けるか、推定結果を表示。

③設定フロアの室内の被害推定:設定フロアの室内がどれぐらい被害を受けるか、推定結果を表示。

④設定フロア情報のインフォメーションボタン

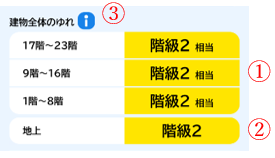

D:建物全体のゆれ

①各階層の長周期地震動階級(相当値):設定した建物の全体階数を3分割し、階層ごとの揺れの大きさを表示。(長周期地震動階級(相当値)はユーザーが設定した地点と各階層における推定値であり、気象庁が発表する長周期地震動階級の予測値や観測値とは異なるものである)

アプリ内では次のように表記。計算方法は「 5.計算方法(長周期地震動、相関変形角)」を参照。

長周期地震動階級0(相当値)→階級0相当

長周期地震動階級1(相当値)→階級1相当

長周期地震動階級2(相当値)→階級2相当

長周期地震動階級3(相当値)→階級3相当

長周期地震動階級4(相当値)→階級4相当

②地上の長周期地震動階級:設定した地点における長周期地震動階級(気象庁提供の緊急地震速報の情報よりユーザーが設定した地点の推定値を算出。気象庁が発表する長周期地震動階級の予測値や観測値とは異なるものである)

③建物全体のゆれのインフォメーションボタン

E:地震に関する情報(気象庁提供)

①:地震に関する情報:気象庁より提供される発信時刻や震央地名等を表示

超高層建築物は柔構造と呼ばれる耐震構造を採用しており、短周期地震動には高さ方向の振幅が正負で異なる揺れ方(高次モード)をしますが、長周期地震動には高層階ほどゆっくりと大きく、長い時間、揺れ続けます。「超高層建築は地震に安全」と言われていますが、それは「建物の安全」の話であり、必ずしも「人の安全」ではありません。

超高層建築で住む・働く方は、大地震時の建物の揺れ方や被害の様相を理解し、一人一人が事前に地震対策(館内の安全対策や備蓄・訓練)をしっかりと行うことが、被害低減に非常に重要であることを良く理解してください。

超高層建築物の大地震時の揺れ方や対策は下記のページをご参考にしてください。

・長周期地震動による高層ビルの揺れ方(気象庁)

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/books/choshuki/index.html

・超高層建築物等における長周期地震動対策(東京都)

https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kenchiku/koso_taisaku.html

・高層階における危険 長周期地震動と家具転対策(東京消防庁)

https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/hp-bousaika/kaguten/danger_hightfloor.html

・長周期地震動への備え~南海トラフ沿いの巨大地震による長周期地震動の影響とは? (内閣府)

http://www.bousai.go.jp/kohou/kouhoubousai/h27/82/special_01.html

・超高層建築の震災対策(久田嘉章、SEINWEB、NTTファシリティーズ)

https://www.sein21.jp/TechnicalContents/Hisada/Hisada0104.aspx

震度(気象庁震度階級)は、体感や中低層建物に影響する地震動(周期1~2秒程度以下)の強さを表す尺度であり、震度0から7までの10階級あります。

一方、長周期地震動階級は、高層建築等に影響する長周期地震動(周期1~2秒程度以上)の強さを表す尺度であり、1~4までの4階級あります。

緊急地震速報では、震度・長周期地震動階級とも震源の情報(地震の規模や深さ)から対象地点までの距離と地盤情報を考慮した予測式を用いて計算し、気象庁からその結果が公表されます。さらに、その後は全国の地震計で観測した情報が公表されます。本システムで表示する建物内の長周期地震動階級は、気象庁と同じ予測式を用いていますが、あくまでユーザーの設定した場所における推定値であり、気象庁が想定している場所も地盤条件も異なり、異なる値(相当値)であることに注意してください。また、長周期地震動階級0は気象庁により定義されていませんが、階級1未満のゆれは本システムでは階級0と表示します。

震度や長周期地震動階級の詳細は下記を参照ください。

・震度について(気象庁)

http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/shindo/index.html

・気象庁震度階級関連解説表(気象庁)

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/shindo/kaisetsu.html

・長周期地震動階級および長周期地震動階級関連解説表について(気象庁)

https://www.data.jma.go.jp/eew/data/ltpgm_explain/about_level.html

長周期地震動の予測手法は下記を参照ください。

・Dhakal, Y., P., Suzuki, W., Kunugi, T., and Aoi, S: Ground motion prediction equation for absolute

velocity response spectra (1-10s) in Japan earthquake early warning, Journal of Japan Association for

Earthquake Engineering, Vol.15, No.6, 2015, pp.91–111, 2018.

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jaee/18/2/18_2_203/_article

・長周期地震動階級の予測技術について(気象庁)

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/shingikai/jishin/tyoshuki_joho_kentokai/kentokai9/siryou4-1.pdf

建物被害は、建物のゆれから各階の最大層間変形角から推定します。最大層間変形角とは、建物の地震の揺れによる上階と下階との応答変位の差の最大値を上階と下階の階高で除した値です。一般に高層建築物では、稀な中程度の地震動(再現期間が数十年で震度5強程度の揺れ)には相関変形角が1/200以下、極く稀な大地震動(再現期間が数百年で震度6強程度以上の揺れ)には1/100以下となるように耐震設計されています。

一方、室内被害は、建物のゆれから各階の長周期地震動階級(相当値)、および地上の予想震度から推定します。被害の状況は気象庁の長周期地震動階級関連解説表や震度階級関連解説表をもとにしていますが、建物の耐震性能や室内対策(家具・什器・天井材・内外装材・設備機器などの転倒・落下・移動防止等)の有無により大きく結果は異なることに注意してください。

最大層間変形角の説明は、下記を参照ください。

・層間変形角とは?層間変位と階の高さの計算【図解】(建築学生が学ぶ構造力学、ハナダユキヒロ/MITUME lab代表)

http://kentiku-kouzou.jp/struc-soukanhenkeikaku.html

建物には固有周期(振動で1往復する時間)と固有モード(固有周期に対応する揺れの形状)があります。

超高層建築物の場合、一般に1次モードは上層階ほど大きな振幅のゆっくりとした揺れ方であり、その固有周期は最も大きな値となります。

2次モードは低層階と高層階が逆の振幅となる揺れ方、3次モードは低・中・高層階でそれぞれ逆の振幅となる揺れ方であり、高次のモードほど固有周期は短くなります。

詳細は下記のページ等を参照ください。

・1次振動モードとは?1分でわかる意味、二次振動モード、固有周期、固有値解析との関係(建築学生が学ぶ構造力学、ハナダユキヒロ/MITUME lab代表)

http://kentiku-kouzou.jp/taishin-1zisindoumodo.html

建物各フロアの長周期地震動階級(相当値)は、長周期地震動の予測式から計算される地盤面の応答スペクトルの値を用いて、下記の手続きで計算します。

詳細は下記文献を参照ください。

・地震波のスペクトル(応答スペクトル、気象庁)

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/jishin/kyoshin/kaisetsu/outou.html

・絶対速度応答計算の 改善について(気象庁)

https://www.data.jma.go.jp/eqev/data/study-panel/tyoshuki_joho_kentokai/kentokai7/siryou2.pdf

・応答スペクトルを用いた超高層建築の簡易応答評価に関する研究(大宮・久田、日本建築学会大会学術講演梗概集、2014年9月)

・気象等及び地震動の予報業務許可等の申請の手引き(気象庁、令和6年12月13日改訂版)

対象がS造(鉄骨造)の場合とRC造(鉄筋コンクリート造)の場合とで、計算に用いる係数等に差分があります。

対象がS造(鉄骨造)の場合、次式によって、建物の地上階数(N)から1次~3次の固有周期を推定します。

T1 = 0.0814 × N …①

T2 = 1/3 × T1 …②

T3 = 1/5 × T1 …③

一方対象がRC造(鉄筋コンクリート造)の場合は、次式によって、建物の地上階数(N)から1次~3次の固有周期を推定します。

T1 = 0.0508 × N …①

T2 = 1/3 × T1 …②

T3 = 1/5 × T1 …③

さらに、建物の1次~3次の刺激関数(基準化したモード形)は次式で推定します。

β1 (x) = –0.37n2 + 1.86n – 0.06 …④

β2 (x) = –3.04n2 + 2.27n + 0.01 …⑤

β3 (x) = 7.53n3 – 10.11n2 + 3.10n – 0.03 …⑥

上記の計算に使うnは次式で求めます。

n = x /N

x:計算対象の階数(1~N)、

N:建物の地上階数

各階の最大速度値の推定

気象庁から提供される緊急地震速報の情報から、地盤面での絶対速度応答スペクトル値(Sva)を算出し、応答スペクトル法における最大振幅値の推定法であるSRSS (二乗和の平方根、Square Root

of the Sum of Squares)を用いて、任意階(x階)の最大速度を推定します。

Sva(x) = √{(β1×Fh×Sva1)2 +

(β2×Fh×Sva2)2 +

(β3×Fh×Sva3)2} …⑦

ここで、β1~β3は1次~3次の刺激関数、Sva1~Sva3は1次~3次の固有周期に対応する地盤面での絶対速度応答スペクトルSvaの値です。またFhは、Svaが0.05の減衰定数の値であるため、対象建物の減衰定数に対応させるための補正値であり、次式を使用します。

Fh = 1.5 / (1 + 10h) …⑧

減衰定数hは、S造建物の場合0.02、RC造建物の場合0.03とします。

⑦式のSva1~3は地表と建物の揺れを併せた絶対速度応答スペクトルであるため、⑦式では地表加速度を3回重ねていることになります。従って、厳密には応答値をやや過大に評価することになりますが、ここでは安全側に考えてそのまま使用します。

長周期地震動の絶対速度応答スペクトル値(Sva)の推定式は1.6秒以上が対象ですが、1.6秒を下回る推定値は周期1.6秒の値で計算を行います。

長周期地震動階級(相当値)の推定

上で求めたX階の最大速度値Sva(x)を用いて、次式から長周期地震動階級(相当値)を推定します。

Sva(x) < 5 のとき、

長周期地震動階級0(相当値)

5 <= Sva(x) < 15 のとき、

長周期地震動階級1(相当値)

15 <= Sva(x) < 50 のとき、

長周期地震動階級2(相当値)

50 <= Sva(x) < 100 のとき、

長周期地震動階級3(相当値)

100 <= Sva(x) のとき、

長周期地震動階級4(相当値)

各階の最大層間変形角の推定

X階の最大速度値Sva(x)を用いて、x階の最大変位を次式により推定します。

Sd(x) = √{(β1×Fh×Sd1)2 +

(β2×Fh×Sd2)2 +

(β3×Fh×Sd3)2} …⑨

ここで、Sd1~Sd3は1~3次モードの変位応答スペクトルであり、1~3次モードの速度応答スペクトル値より求めます。

Sd1 = Sva1 × T1 / 2π …⑩

Sd2 = Sva2 × T2 / 2π …⑪

Sd3 = Sva3 × T3 / 2π …⑫

次にx階の最大層間変形角θを次式で推定します。

θ(x)=絶対値 { Sd(x+1)- Sd(x)}/H(x) …⑬

ここで、H(x)はX階の高さ(cm)です。本システムではS造(鉄骨造)の場合は4m、RC造(鉄筋コンクリート造)の場合は3.3mで計算します。

各階で推定した長周期地震動階級(相当値)、および、最大層間変形角の値から、下記の判断基準で建物と室内の被害判定を行います。詳細は下記資料をご参考にしてください。

・長周期地震動による超高層建築の応答・損傷予測と対応支援システムの開発と利活用―その2:超高層建築の応答・損傷予測と災害対応支援アプリ「びるゆれコール」―(耿・久田・村上、日本建築学会大会学術講演梗概集、2020年9月)

建物被害の判断基準

室内被害の判断基準

アプリの名称:びるゆれコール

アプリの推奨環境:iOS16.6以上、Android9以上

※最新バージョン情報やアプリの権限等の詳細については、各アプリストアよりご確認いただけます。

・App Store:https://apps.apple.com/jp/app/びるゆれコール/id6746423312

・Google Play Store:https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.ac.kogakuin.lpgmrss.android

びるゆれコールについてのお問い合わせは、下記お問い合わせフォームからお願いいたします。

https://www.rcsc.co.jp/biruyure-contact